宋慈:那位让尸体"说话"的古代法医大佬

说到法医,你脑海中是不是立刻浮现出穿着白大褂、戴着橡胶手套的现代科学工作者形象?但你知道吗,早在八百多年前的南宋时期,中国就有一位堪称"法医界祖师爷"的人物——宋慈。今天咱们就来聊聊这位让尸体"开口说话"的传奇人物,看看他凭什么被尊为世界法医学的鼻祖。

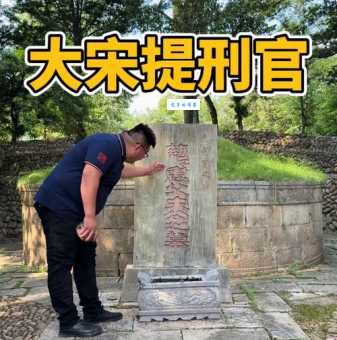

宋慈是谁?一个不简单的"公务员"

宋慈,字惠父,1186年生于福建建阳,是南宋著名的法医学家。不过要我说啊,他可不是那种整天泡在实验室里的书呆子,而是一位实打实的"实干派"官员。人家可是从基层干起,一路做到了广东、湖南等地的提点刑狱官,相当于现在的省级司法长官呢!

想象一下,在那个没有DNA检测、没有指纹比对、没有监控录像的年代,宋慈硬是靠着一双慧眼和缜密的思维,破获了无数难案件。他可不是那种坐在衙门里等着老百姓来告状的官老爷,而是经常亲自跑到案发现场,蹲下来仔细检查每一处细节,简直就像古代的"CSI探员"。

《洗冤集录》:法医学的"开山之作"

宋慈牛的地方在于,他不仅办案厉害,还把自己的经验写成了一本书——《洗冤集录》。这本书可不得了,被公认为世界上现存早的系统法医学著作,比欧洲同类著作早了整整三百多年!

我翻过一些现代翻译版的《洗冤集录》,里面记载的内容简直让人拍案叫绝。从如何辨别真假上吊,到区分生前伤与死后伤;从检验各种中毒症状,到判断尸体腐败程度,应有尽有。绝的是,他还详细记录了如何通过"蒸骨验伤"的方法来检查骨骼损伤——这技术放在当时是黑科技级别的存在。

| 宋慈的贡献 | 现代对应领域 | 意义 |

|---|---|---|

| 尸体现象观察 | 法医病理学 | 开创了系统尸体检验的先河 |

| 生前伤与死后伤鉴别 | 创伤学 | 为判断案件性质提供科学依据 |

| 毒物检验方法 | 法医毒理学 | 建立了早期的毒物分析体系 |

| 现场勘查技术 | 刑事侦查学 | 强调物证的重要性 |

宋慈的"超能力":让证据说话

宋慈让我佩服的一点是,他特别注重实证和物证。在那个普遍依赖口供和刑讯逼供的年代,他居然提出了"狱事莫重于大辟,大辟莫重于初情,初情莫重于检验"的观点,意思是死刑案件重要的就是初的案情,而了解案情重要的就是检验。

说白了,宋慈就是古代版的"让证据说话"代言人。他反对主观臆断,坚持用科学方法检验尸体和物证。比如他提出检验尸体必须"于未检之前,先详审尸首周围",这不就是现代犯罪现场保护的雏形吗?

还有更神的,宋慈记载了用红油伞遮罩验骨的方法,这实际上是在利用光学原理增强对骨骼损伤的观察——八百年前啊朋友们!这种科学思维简直超前得不像话。

宋慈的现代启示:科学精神永不过时

虽然宋慈生活的时代距离我们已经很遥远,但他留下的法医学理念和方法至今仍有借鉴意义。在我看来,宋慈宝贵的不是那些具体的技术(毕竟现代科技已经发展太多了),而是他那种实事求是的科学精神和严谨的工作态度。

想想看,在没有现代仪器辅助的情况下,宋慈仅凭肉眼观察和逻辑推理就能得出那么多准确的这种能力放在今天也是法医的水平。他教会我们,真相往往隐藏在细节之中,关键在于你是否愿意俯下身去仔细观察、认真思考。

从宋慈看中国古人的智慧

有时候我会想,为什么是宋慈而不是其他人写出了《洗冤集录》?除了他个人的天赋和努力外,南宋时期相对发达的科学文化氛围也功不可没。中国古人其实在很多领域都有惊人的科学成就,只是我们有时候太关注近现代西方科学的发展,而忽略了这些宝贵的本土智慧。

宋慈的法医学成就告诉我们,中国古代的科学探索精神一点都不逊色于其他文明。从某种程度上说,宋慈就像是法医界的"达芬奇",一个横跨法学、医学、侦查学多个领域的全才型人物。

宋慈的传奇还在继续

有趣的是,宋慈的名气在现代反而比古代更大。这要部分归功于各种影视作品的演绎(虽然很多情节是虚构的)。但无论如何,宋慈作为世界法医学鼻祖的地位是无可争议的。国际法医学会甚至公认他是法医学的奠基人,这种认可在科学史上都是罕见的。

每当我看到现代法医使用高科技设备破案的新闻时,总会不自觉地想起八百年前那个蹲在尸体旁认真检查的宋慈。科学方法会进步,技术手段会更新,但追求真相的精神永远不变。宋慈的故事告诉我们,无论在什么时代,真相都值得被认真对待,正义都需要科学来守护。

说到这儿,我突然很好奇:如果你生活在宋慈的时代,面对一桩案,你会用什么方法来寻找真相呢?是像宋慈一样仔细检验物证,还是有其他独特的破案思路?