为什么叫百灵鸟?它的特点真是独一无二!

151

2026 / 01 / 26

中庸之道是什么意思?古人智慧的现代启示

大家好呀!今天想和大家聊聊一个听起来有点"高大上"但实际上特别接地气的概念——中庸之道。说实话,次听到这个词的时候,我脑子里浮现的是"中间路线"、"和稀泥"之类的印象,但深入了解后才发现,这可能是中国古人留给我们实用的生活智慧之一。

中庸到底是个啥?

先说说我的理解吧。中庸之道不是简单的"取中间值",也不是无原则的妥协,而是一种恰到好处的平衡状态。就像煮饭时水放得不多不少刚刚好,炒菜时火候掌握得恰如其分,这种"刚刚好"的状态就是中庸的精髓。

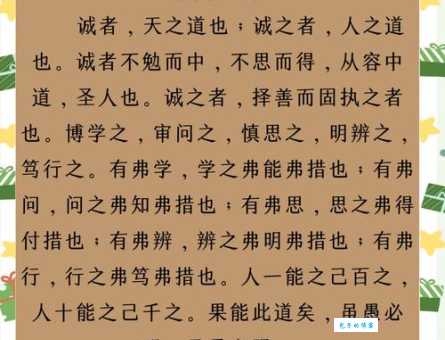

孔子在《中庸》里说:"喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。"意思是情绪还没表现出来时保持平静是"中",表现出来时恰到好处就是"和"。这不就是我们现代人追求的"情绪管理"嘛!

中庸在现代生活中的应用

1. 工作与生活的平衡

现代人头疼的问题之一就是工作与生活的平衡。我有个朋友是典型的工作狂,每天加班到深夜,结果身体垮了;另一个极端是彻底躺平,结果经济压力山大。中庸之道告诉我们:既要认真工作,也要享受生活,找到那个让你既不焦虑也不懈怠的平衡点。

2. 人际关系中的中庸

在人际关系中,中庸之道表现为既不讨好也不强势。我以前总是怕得罪人,处处讨好,结果自己累得要死;后来矫枉过正,变得特别强势,又失去了很多朋友。现在我明白了,真诚表达自己的想法,同时尊重他人的感受,这才是长久之道。

3. 消费观念的中庸

消费主义盛行的今天,我们很容易走向两个极端:要么疯狂买买买,要么极端节俭。中庸的消费观是:买真正需要的东西,享受生活但不被物质奴役。我现在的购物原则是:需要、适合、喜欢,三者缺一不可。

中庸与极端思维的对比

为了更清楚地理解中庸之道,我做了个简单的对比

| 生活领域 | 极端表现一 | 极端表现二 | 中庸之道 |

|---|---|---|---|

| 工作态度 | 工作狂,忽视健康 | 完全躺平,不负责任 | 努力工作同时注重休息 |

| 教育方式 | 过度控制,高压政策 | 完全放任,不设界限 | 既有规则也有自由 |

| 饮食习惯 | 暴饮暴食 | 过度节食 | 均衡营养,适量享用 |

为什么中庸之道这么难做到?

说起来容易做起来难。我发现实践中庸之道大的障碍是我们常常陷入"非此即彼"的二元思维。现代社会节奏快,压力大,我们很容易走极端:要么拼命内卷,要么彻底躺平;要么疯狂健身,要么完全不运动。

另一个难点是"度"的把握。什么是"恰到好处"?这个标准因人而异,因时而异。对我来说合适的作息时间,对你可能就不适用。所以中庸之道不是一套固定标准,而是一种动态平衡的能力。

如何培养中庸的智慧?

经过一段时间的摸索,我发现几个实用的小方法:

1. 遇事三思:在做决定前,问问自己:这个选择是不是太极端了?有没有更平衡的选项?

2. 观察情绪:当情绪特别强烈时,给自己一点时间冷静,避免在极端情绪下做决定。

3. 定期反思:每周花点时间回顾自己的生活,看看哪些方面可能偏离了平衡状态。

4. 向自然学习:四季更替、昼夜交替,自然界处处体现着平衡的智慧,多观察能给我们启发。

中庸不是平庸

这里要特别澄清一个误区:中庸不等于平庸。很多人误以为中庸就是没有主见、随大流,其实完全不是这样。中庸之道追求的是在深刻理解基础上的平衡选择,需要智慧和勇气。

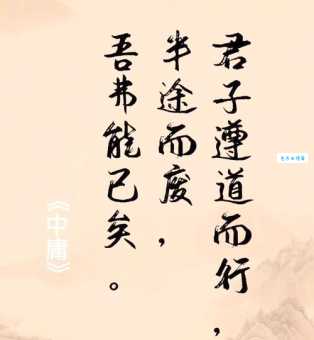

就像优秀的音乐家不是简单地弹奏中音区,而是知道什么时候该高亢,什么时候该低沉,整体和谐才是美。生活中的中庸之道也是如此,该坚持时坚持,该妥协时妥协,关键是要明白为什么这么做。

古人的智慧,现代的解药

在这个信息爆炸、选择过剩的时代,中庸之道反而显得尤为珍贵。它像一剂解药,帮我们对抗极端化思维、信息过载和选择焦虑。

我发现,当我尝试用中庸之道生活时,内心会变得更平静,决策质量也提高了。不再为小事纠结不已,也不会被一时的情绪左右,这种状态真的很舒服。

当然,我还在学习中,有时候还是会走极端。但至少现在有了一个明确的方向:在各种对立面之间寻找那个动态平衡点。这或许就是古人留给我们宝贵的礼物——一种历经千年依然适用的生活智慧。

你在生活中是否也遇到过需要寻找平衡的困境?有没有哪一刻你突然体会到"中庸"的妙处?欢迎分享你的故事和感悟~