明末名将洪承畴:松锦之战败北与清廷效力的抉择

190

2024 / 12 / 14

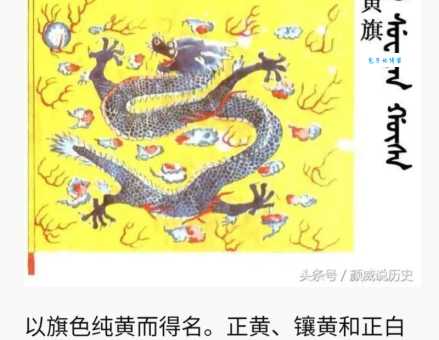

清代八旗正黄旗的起源发展与重要历史作用

大家好呀!今天咱们来聊聊清代八旗制度中那个特别的存在——正黄旗。作为一个对清代历史特别感兴趣的小编,每次研究八旗制度都觉得特别有意思,尤其是正黄旗这个"皇亲国戚"聚集地。咱们今天就轻松愉快地扒一扒它的前世今生,看看它在清朝历史上到底扮演了什么样的角色。

正黄旗的"出生证明"

要说正黄旗的起源,咱们得先回到明朝末年那个乱世。那时候努尔哈赤老爷爷正在东北地区搞"创业",为了管理手底下越来越多的部众,他灵机一动,在1615年创立了八旗制度。初的八旗就像八个大部门,每个旗用一种颜色的旗帜作为标志,正黄旗就是其中之一。

有趣的是,初的正黄旗并不是牛的那个。那时候厉害的是正黄旗和镶黄旗,由努尔哈赤亲自统领。但后来皇太极上位后,情况就变了——他把正黄旗、镶黄旗和正蓝旗合并重组,自己亲自掌管正黄旗和镶黄旗,这下正黄旗的地位就蹭蹭往上涨了。

正黄旗的"职场晋升之路"

清朝入关后,正黄旗的地位更是水涨船高。作为"上三旗"之一(正黄、镶黄、正白),它直接归皇帝管理,其他五个旗则由各位王爷贝勒们分管。这种安排让正黄旗成了名副其实的"天子近臣"。

我查资料时发现一个特别有意思的现象:正黄旗的旗人很多都是皇亲国戚和功臣后代。想象一下,在清朝当官,如果你姓爱新觉罗或者祖上有大功,大概率会被编入正黄旗。这就像现在的某些"子弟学校",只不过门槛更高。

正黄旗的编制也很有意思,它下面有好多"牛录"(相当于连队),每个牛录大约300人。这些人平时种地打猎,战时就是精锐部队。清朝前期打仗,正黄旗的将士常常是冲锋陷阵的主力。

正黄旗的"特权生活"

作为上三旗之首,正黄旗旗人享受的特权可不少。首先在经济上,他们有固定的"旗地",不用交税,还能领"月饷"。这待遇,放在今天相当于有房有车还有固定工资,简直不要太爽。

在政治上,正黄旗出身就是一张VIP通行证。重要官职很多都规定必须由上三旗的人担任。我翻看清代官员档案时发现,六部尚书、各地总督巡抚中,正黄旗出身的人比例特别高。

文化教育方面,正黄旗子弟也有专属学校。比如咸安宫官学,专门培养八旗贵族子弟。这些学校不仅教四书五经,还特别重视骑射训练,毕竟"国语骑射"是清朝的立国之本。

正黄旗的"历史成绩单"

正黄旗在清朝历史上的作用,简单概括就是"又当爹又当妈"。军事上,从萨尔浒之战到平定三藩,从收复台湾到抗击沙俄,几乎每场重大战役都有正黄旗将士的身影。

政治上,正黄旗出身的官员构成了清朝统治的中坚力量。比如康熙朝的明珠、乾隆朝的和珅(虽然后来翻车了),都是正黄旗的"杰出代表"。

文化上,正黄旗也贡献了不少人才。著名词人纳兰性德就是正黄旗人,他的"人生若只如初见"至今还被文艺青年们挂在嘴边。

不过话说回来,正黄旗也不是永远风光。到了清朝中后期,随着八旗子弟的腐化堕落,正黄旗也难免走下坡路。很多旗人沉迷享乐,连骑马射箭都不会了,完全没了祖先的勇武精神。

正黄旗的"组织结构小百科"

为了让大家更直观地了解正黄旗的构成,我整理了一个简单的

| 组成部分 | 职能 | 备注 |

|---|---|---|

| 旗主 | 高统帅 | 由皇帝亲自担任 |

| 都统 | 日常管理 | 一般由满族亲贵担任 |

| 参领 | 分管各翼 | 相当于现在的师长 |

| 佐领 | 基层管理 | 管理一个牛录(约300人) |

| 旗兵 | 作战主力 | 平时务农,战时为兵 |

正黄旗的"现代遗产"

虽然清朝早已成为历史,但正黄旗的影响至今还能看到。北京城里那些"旗人文化",比如京剧、相声中的某些元素,都跟八旗文化有关。现在北京话里的一些词汇,比如"靠谱"、"摆谱",据说也源自八旗用语。

更有意思的是,现在很多人喜欢研究家谱,发现自己祖上是正黄旗的,还会特别自豪。虽然八旗制度早已废除,但这种历史认同感还是挺奇妙的。

研究正黄旗的历史,给我的大启示是:任何制度刚创立时可能很有活力,但如果没有持续的改革创新,终都难免走向僵化。八旗制度从努尔哈赤时期的锐意进取,到清末的腐朽无能,这个转变过程特别值得深思。

后抛个问题给大家:如果你生活在清朝,是愿意做享有特权的正黄旗人,还是做靠科举考试上位的汉人官员呢?为什么?欢迎在评论区分享你的看法~