高校如何改善学缘结构促进学科交叉融合

作为一个在高校混迹多年的"老油条",我经常思考一个为什么我们学校的学科之间总是像隔着一堵墙?今天就来聊聊高校如何改善学缘结构,让不同学科真正"来电",擦出创新的火花。

学缘结构是个啥?

首先得搞清楚什么是"学缘结构"。简单来说,就是高校里师生们的学术背景和知识结构。想象一下,如果一所大学里90%的老师都毕业于同一所学校,研究同一个方向,那这所学校的学术氛围得多单调啊!就像一锅汤,如果只放盐不放其他调料,喝起来肯定没意思。

我读研时就遇到过这种情况。我们实验室清一色都是本校保研上来的,思维方式高度一致,每次组会讨论都像在听回音。直到后来来了个外校的师弟,带着完全不同的研究视角,才让我们的课题有了突破性进展。

为啥要搞学科交叉?

现在这个时代,单打独斗已经out了。酷的科研成果往往诞生在不同学科的交叉地带。比如:

1. 生物+工程=生物医学工程

2. 计算机+艺术=数字媒体

3. 物理+金融=量化投资

我们学校去年有个超火的创业项目,就是几个计算机系和中文系的学生一起搞的AI写诗软件。要是没有这种跨学科碰撞,估计现在市面上就少了一个这么有趣的产品。

具体怎么操作?

1. 招聘要多元化

高校人事处的大佬们,招人的时候别光盯着那几个"名校名导"的毕业生啊!我这里有个小建议:

| 传统招聘 | 多元化招聘 |

|---|---|

| 只看发表论文数量 | 关注跨学科研究潜力 |

| 偏好本校毕业生 | 主动引进不同学术背景人才 |

| 单一学科评审 | 组建跨学科评审委员会 |

2. 课程设置要灵活

现在的选修课系统太死板了!为什么计算机系的学生不能选修艺术史算学分?为什么文科院系的同学不能修读基础编程课?打破这些条条框框,才能让学生们真正跨界学习。

我们学校近开了门"科技与人文对话"的课,由理工科和文科老师共同授课,课堂讨论特别激烈,经常拖堂——这可是大学里很少见的现象!

3. 物理空间要设计好

学校的建筑布局也很重要。把文科院系和理工学院分在校园两端,这不是明摆着要阻挠大家交流吗?建议多建些公共交流空间,比如:

1. 跨学科实验室

2. 开放式讨论区

3. 咖啡厅兼自习室

麻省理工学院的"无限走廊"就是个好例子,不同学科的人每天碰面,聊着聊着就可能产生新想法。

4. 评价体系要改革

现在的教师考核太看重在本学科的论文发表了。那些勇于尝试跨学科研究的老师反而吃亏。应该设立专门的交叉学科研究基金,在职称评审中给予跨学科成果适当权重。

可能遇到的挑战

当然,改革不会一帆风顺。我预见到的困难包括:

1. 学科壁垒根深蒂固,有些老教授可能不买账

2. 跨学科研究的评价标准难以制定

3. 资源分配可能引发院系间矛盾

4. 学生和家长对非传统学习路径的接受度

但想想看,如果因为怕困难就不改革,那我们永远只能培养出"流水线"式的人才。

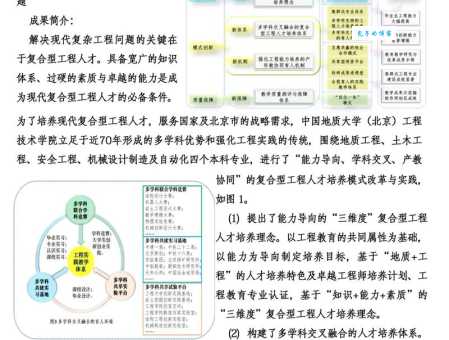

成功案例分享

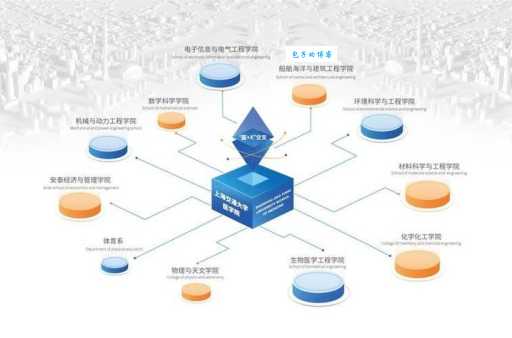

上海某高校的"学科交叉创新班"就做得不错。他们:

1. 大一不分专业,广泛涉猎各领域

2. 大二自组跨学科团队做项目

3. 配备双导师制(不同学科背景)

4. 毕业设计必须包含跨学科元素

首届毕业生中,有继续深造的,有创业的,就业率,而且雇主反馈这些学生适应能力特别强。

我的个人体会

作为一个经历过传统培养模式的人,我特别羡慕现在有机会参与跨学科项目的学弟学妹们。记得我大四做毕业论文时,想加入点数据分析的内容,却被导师以"不专业"为由否决了。现在回头看,如果当时能获得更多学科交叉的指导,我的研究可能会更有价值。

所以,高校管理者们,是时候打破那些无形的围墙了!让不同学科真正融合,才能培养出适应未来社会的复合型人才。

你们学校在促进学科交叉方面有什么好做法?或者你有没有经历过特别棒的跨学科学习体验?一起来聊聊吧!