马恩岛猫有哪些特点?无尾猫咪的魅力大解析!

6

2026 / 01 / 13

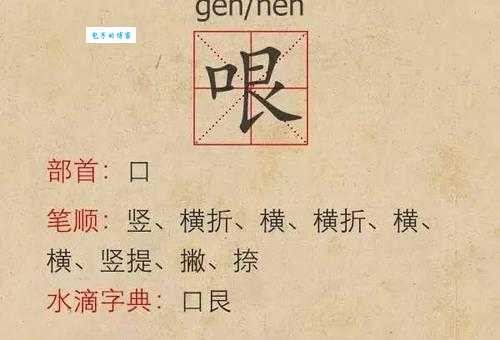

哏儿是什么意思 方言里的幽默说法解析

作为一个土生土长的北方人,我从小就听大人们说"这人有哏儿"、"这话说得真哏儿",那时候只觉得这个词儿特别有意思,但具体啥意思还真说不上来。今天咱们就来好好唠唠这个"哏儿"字,看看它到底藏着多少幽默密码。

"哏儿"到底是啥意思?

"哏儿"这个词儿在北方方言里可真是个万金油,用得特别广泛。简单来说,它主要表达两种意思:一种是形容人幽默风趣,另一种是指说话或行为中那种让人忍俊不禁的趣味点。

比如说,你朋友讲了个特别逗的笑话,你就可以说:"哎呦,你这人真哏儿!"或者看到某个小品演员表演特别逗乐,也可以说:"这演员太有哏儿了!"你看,这个词儿用起来特别顺口,自带一股子亲切感。

不过要特别注意,"哏儿"和"梗"虽然发音有点像,但完全不是一回事儿。"梗"更多是指网络流行语或者影视作品中的经典桥段,而"哏儿"则是地地道道的方言词儿,带着浓浓的生活气息。

"哏儿"这个词儿打哪儿来的?

我查了查资料,发现"哏儿"这个词儿的历史还挺有意思。它早可以追溯到元代的戏曲表演中,那时候的"哏"指的是戏曲中的插科打诨、逗乐的部分。后来慢慢就演变成了现在方言里形容幽默风趣的说法。

特别有意思的是,这个词儿在北方各地还有不同的发音和用法。比如在天津话里,"哏儿"用得特别频繁,而且天津人那种特有的幽默感让"哏儿"这个词儿更添了几分俏皮。而在东北话里,有时候也会说"哏啾啾的",形容人特别逗乐。

| 地区 | 发音 | 典型用法 |

|---|---|---|

| 北京 | génr | 这人真哏儿 |

| 天津 | gér | 太哏儿了 |

| 东北 | génr | 哏啾啾的 |

生活中那些"哏儿"的瞬间

说到"哏儿"的具体表现,那可真是生活中无处不在。我举几个例子你就明白了:

种是语言上的"哏儿"。比如我奶奶常说:"这天气,冷得跟后妈的脸似的。"这话虽然糙了点,但特别形象,一听就让人想笑,这就是典型的"哏儿"。

第二种是行为上的"哏儿"。记得小时候邻居王大爷,冬天穿着棉袄蹲在墙根儿晒太阳,看见熟人经过就故意打个喷嚏,然后说:"哎呦,这太阳太暖和,给我晒感冒了。"这种反着说的幽默就是"哏儿"的精髓。

第三种是情境上的"哏儿"。比如你正严肃地跟朋友讨论突然一只猫从你们中间窜过去,两人相视一笑,这种意外带来的趣味也可以说是"哏儿"。

为什么北方人特别爱说"哏儿"?

我琢磨着,北方人爱用"哏儿"这个词儿,跟北方人的性格特点有很大关系。北方人普遍比较直爽开朗,说话做事都喜欢带点儿幽默感,不喜欢太死板。"哏儿"正好能形容那种不刻意但又自然流露的幽默。

而且北方人特别擅长用生活中的小事儿制造笑点。比如形容一个人特别瘦,南方人可能会说"瘦得像竹竿",而北方人可能会说"瘦得跟日历似的,翻篇儿就没了",这种比喻就特别"哏儿"。

北方的气候环境可能也有影响。冬天那么冷,大家聚在一起唠嗑,没点儿"哏儿"怎么熬过漫长的寒冬啊?所以"哏儿"就成了北方人生活中必不可少的调味剂。

怎么判断一个人是不是真"哏儿"?

现在好多人觉得自己挺幽默的,但真"哏儿"和硬搞笑完全是两码事。我总结了几点真"哏儿"的特点:

真"哏儿"是不刻意的。那种为了搞笑而搞笑的,往往效果适得其反。真正的"哏儿"是自然流露的,可能说话的人自己都没觉得有多好笑,但旁人听着就是特别逗。

真"哏儿"往往带着点儿智慧。它不是简单的滑稽,而是需要一点儿生活阅历和观察力。比如我爷爷常说:"年轻时觉得钱是王八蛋,现在觉得王八蛋真好看。"这话听着简单,但越想越有味道。

真"哏儿"是分场合的。它不会在不合适的时候冒出来让人尴尬,而是恰到好处地调节气氛。这种分寸感特别重要。

"哏儿"和幽默感的区别

有人可能会问,"哏儿"不就是幽默感吗?其实两者还是有区别的。幽默感更普遍,全世界哪儿都有,但"哏儿"带着特别浓的北方地域特色。

幽默感可以很高雅,比如英式幽默那种含蓄的讽刺;但"哏儿"一定是接地气的,它来源于普通老百姓的日常生活。幽默感可能需要一定的文化背景才能理解,而"哏儿"是那种一听就懂的乐子。

幽默感有时候是后天培养的,但"哏儿"更像是一种天赋。有些人没读过多少书,但就是特别"哏儿",这就是骨子里带的那种机灵劲儿。

如何培养自己的"哏儿"?

虽然"哏儿"很大程度上是天生的,但咱们普通人也可以通过一些方法让自己变得更有"哏儿"一点:

,多观察生活。生活中的细节往往是"哏儿"的素材。比如看到大妈们跳广场舞,有人形容"跟下饺子似的,一个接一个往锅里蹦",这种观察就很"哏儿"。

第二,学会自嘲。北方人特别擅长这个,不把自己太当回事儿,有时候拿自己开涮反而特别"哏儿"。比如有人说:"我这记性啊,昨天的事今天就忘,跟金鱼似的,不过金鱼好歹还能记住7秒呢。"

第三,掌握方言里的俏皮话。各地都有特别的表达方式,比如天津话里的"嘛钱不钱的,乐呵乐呵得了",这种方言本身就带着"哏儿"。

不过要提醒大家,千万别为了"哏儿"而"哏儿",那样反而显得做作。真正的"哏儿"是自然流露的,强求不来。

"哏儿"在当代的变化

随着网络时代的发展,"哏儿"这个词儿也在悄悄发生变化。现在年轻人可能更常说"有梗"而不是"有哏儿",但两者其实有区别。

网络上的"梗"往往是刻意制造的、可复制的,而传统的"哏儿"是即兴的、不可复制的。比如一个表情包是"梗",但老北京胡同里大爷随口说的俏皮话才是"哏儿"。

不过有趣的是,现在有些网络红人刻意模仿北方话的"哏儿",但因为缺乏生活积淀,总让人觉得差点儿意思。真正的"哏儿"是装不出来的,它必须扎根于真实的生活体验。

写在后

聊了这么多,其实"哏儿"打动人的地方,就是它那种不加修饰的生活智慧。它不是精心设计的笑话,而是老百姓在日复一日的生活中磨出来的乐天态度。

记得我姥姥常说:"人这一辈子,谁还不遇上点儿事儿?笑也是过,哭也是过,干嘛不乐呵点儿?"这种生活哲学,大概就是"哏儿"背后珍贵的东西吧。

你们家乡有没有类似"哏儿"这样的方言词形容幽默?或者你遇到过哪些特别"哏儿"的人和事?来分享一下吧!