岁月如梭匆匆去打一个生肖快来猜猜看

92

2025 / 11 / 25

半个时辰具体指多久?历史时间单位详解

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的话题——"半个时辰"到底是多久?作为一个对历史文化特别感兴趣的小编,我发现很多人对古代的时间单位都挺好奇的,尤其是看古装剧的时候,经常听到"时辰""更漏"这些词,但具体代表多长时间,可能很多人都不太清楚。今天我就用轻松的方式,带大家穿越回古代,看看古人是如何计算时间的!

时辰到底是什么?

首先咱们得搞清楚,"时辰"这个时间单位是从哪儿来的。其实啊,时辰是中国古代用来计时的一种方法,早可以追溯到商周时期。那时候没有手表手机,古人就靠观察太阳、月亮和星星的位置来判断时间。

你知道吗?古人把一天分成十二个时辰,每个时辰相当于现在的两个小时。所以"半个时辰"自然就是一个小时啦!不过这个"小时"和我们现在说的"小时"可不太一样哦,咱们现在用的是24小时制,而古人是12时辰制。

十二时辰的划分

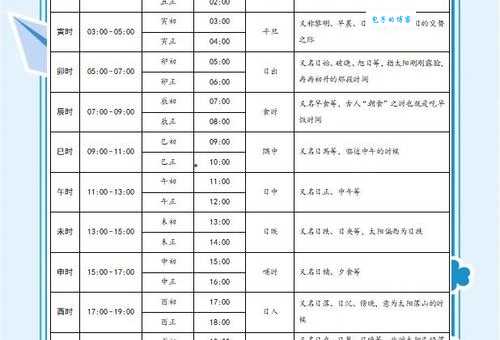

说到十二时辰,我觉得特别有意思的是每个时辰都有自己的名字,而且这些名字都特别有诗意。我来给大家列个表,看看古人是怎么称呼这些时间段的:

| 时辰名称 | 现代时间 | 别称 |

|---|---|---|

| 子时 | 23:-:00 | 夜半 |

| 丑时 | 01:-:00 | 鸡鸣 |

| 寅时 | 03:-:00 | 平旦 |

| 卯时 | 05:-:00 | 日出 |

| 辰时 | 07:-:00 | 食时 |

| 巳时 | 09:-:00 | 隅中 |

| 午时 | 11:-:00 | 日中 |

| 未时 | 13:-:00 | 日昳 |

| 申时 | 15:-:00 | 晡时 |

| 酉时 | 17:-:00 | 日入 |

| 戌时 | 19:-:00 | 黄昏 |

| 亥时 | 21:-:00 | 人定 |

看这个表是不是觉得古人特别有生活气息?每个时辰的名字都和当时的生活场景或者自然现象有关。比如"鸡鸣"就是凌晨公鸡打鸣的时候,"食时"就是吃早饭的时间,"日入"就是太阳落山的时候。

半个时辰在生活中的应用

既然半个时辰就是一个小时,那在古代生活中是怎么应用的呢?我查资料发现特别有趣!

比如在古代的学堂里,老师可能会说:"今日功课,半个时辰内完成。"那就是要求学生们在一个小时内做完作业。想想现在的小学生,作业量可比古代多多了,半个时辰哪够啊!

再比如古装剧里经常出现的"三更半夜",这里的"更"也是一种时间单位。古人把夜晚分成五更,每更大约是两个小时。所以"三更"就是现在的23:-:00,确实是夜深人静的时候。

古代计时工具大揭秘

没有钟表的古人是怎么准确知道时间的呢?这里就不得不提古代的计时神器了!

著名的要数日晷了,就是那个有根棍子插在圆盘上的东西。通过观察太阳照射棍子投下的影子位置来判断时间。不过日晷有个缺点——阴天和晚上就用不了啦!

所以古人还发明了漏刻,也就是水滴计时器。原理很简单:让水从一个容器慢慢滴到另一个容器,通过观察水位变化来计算时间。这种计时器在阴天和晚上也能用,而且可以精确到刻(15分钟)甚至更短。

还有更高级的,比如北宋时期苏颂发明的水运仪象台,集观测、演示和报时于一体,堪称古代的"天文钟"呢!

为什么是十二时辰?

你可能会好奇,为什么古人要把一天分成十二份,而不是十份或者其他数字呢?这个问题我也特别感兴趣!

据历史学家研究,这可能与天文学有关。古人观察到木星(岁星)绕天一周大约需要12年,于是把天赤道分成十二等份,称为"十二次"。后来这种十二等分的概念就被应用到时间计量上。

还有一种说法是与地支有关。十二时辰正好对应十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这种对应关系也体现了中国古代"天人合一"的思想。

现代生活中的时辰痕迹

虽然我们现在都用24小时制了,但时辰的影子在现代生活中依然随处可见。

明显的就是生肖了!十二生肖其实就是对应十二时辰的。比如"子鼠"——子时(23:-:00)是老鼠活跃的时候;"午马"——午时(11:-:00)是马儿精力旺盛的时刻。

还有我们常说的"午休",就是源自"午时"休息的习惯;"子夜"这个词也来自"子时"的夜晚含义。甚至一些方言里还保留着"上半晌""下半晌"这样的说法,都是时辰文化的延续。

半个时辰能做多少事?

既然半个时辰就是一个小时,咱们不妨想想,在古代半个时辰能做多少事情呢?

对读书人来说,半个时辰可能足够写一首诗或者临摹几页字帖;对农夫来说,半个时辰能浇完一小块菜地;对商人来说,半个时辰可能完成一笔交易。和现在相比,古人的生活节奏确实慢很多啊!

这也让我想到,我们现在经常抱怨时间不够用,是不是因为我们对时间的感知和古人不一样了呢?古人用时辰计算时间,生活更有规律;而我们被分钟甚至秒钟驱使,总觉得时间飞逝。

时间观念的古今对比

说到时间观念,古代和现代真的差别很大。古人讲究"日出而作,日落而息",生活节奏跟着太阳走;我们现在则是24小时连轴转,半夜还能点外卖。

古人把一天分成十二个时辰,每个时辰都有特定的活动安排。比如"卯时"起床,"辰时"吃早饭,"午时"休息,"酉时"吃晚饭,"亥时"睡觉。这种规律的生活其实挺健康的!

而现在呢?很多人都是"子时"还在刷手机,"卯时"才刚入睡,完全颠倒了。想想也挺有意思的,虽然计时工具越来越精确,但我们的生活节奏反而越来越不规律了。

有趣的时间单位换算

为了让大家更直观地理解古代时间单位,我来做个小换算:

1. 1天 = 12时辰 = 24小时

2. 1时辰 = 2小时 = 8刻(古代1刻=15分钟)

3. 半个时辰 = 1小时 = 4刻

4. 1刻 = 15分钟

5. 1盏茶时间 ≈ -分钟(约等于一刻)

6. 1炷香时间 ≈ 30分钟(约等于两刻)

看古装剧时经常听到"一炷香的时间",其实就是半小时左右;而"一盏茶"的时间大约是-分钟。这些时间单位都特别生活化,都是从日常活动中衍生出来的。

慢下来的智慧

了解了"半个时辰"的来历后,我突然觉得古人的时间观念很有智慧。他们把时间和大自然、日常生活紧密结合,让时间有了温度,不再只是冰冷的数字。

在这个快节奏的时代,也许我们可以从古人那里学点什么。不必每分钟都安排得满满当当,偶尔也可以像古人那样,用"半个时辰"静静地喝杯茶,看会儿书,或者什么都不做,就感受时间的流逝。

后想问问大家,如果你能用古代的时间单位来安排一天,你会怎么规划自己的十二时辰呢?是保持现在的节奏,还是会尝试古人"日出而作,日落而息"的生活方式?