想知道花开富贵是哪个地方的菜看完就懂了

106

2025 / 08 / 20

此花开尽更无花上一句是什么?一起来聊聊这句诗的前世今生

大家好呀!今天咱们来聊聊一个很有意思的诗句——"此花开尽更无花"。这句诗听起来就特别有意境对不对?但是你知道它的上一句是什么吗?它出自哪位诗人的作品呢?作为一个喜欢诗词的小编,我今天就和大家一起探索这句诗背后的故事。

先揭晓答案:完整诗句是什么?

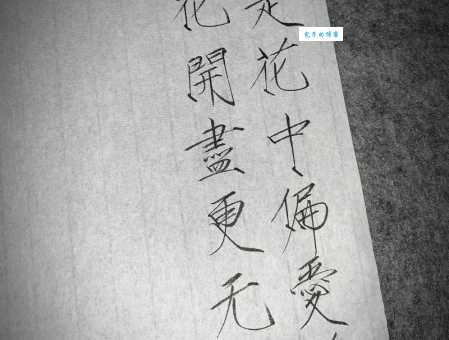

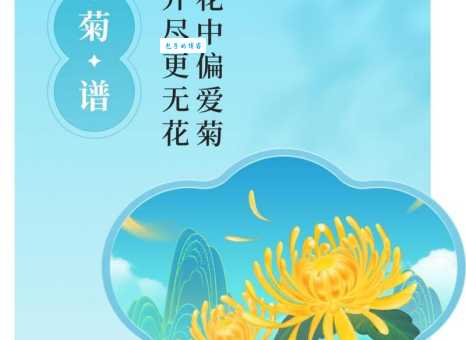

"此花开尽更无花"的上一句其实是"不是花中偏爱菊"。完整的两句诗是这样的:

"不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。"

这两句诗出自唐代诗人元稹的《菊花》。这首诗通过赞美菊花,表达了诗人高洁的情操和独特的审美趣味。

元稹和他的《菊花》诗

元稹(779年-831年),字微之,唐朝著名诗人,与白居易并称"元白",是"新乐府运动"的倡导者之一。他的诗作以反映社会现实和表达个人情感见长。

《菊花》全诗如下:

秋丛绕舍似陶家,

遍绕篱边日渐斜。

不是花中偏爱菊,

此花开尽更无花。

这首诗描绘了秋天菊花盛开的景象,表达了诗人对菊花的特别喜爱。菊花在百花凋零的秋季开放,有着"花中隐士"的美称,象征着高洁和坚贞。

为什么"此花开尽更无花"这么动人?

这句诗之所以打动人,有几个原因:

1. 时间感的营造:菊花是秋天后开放的花卉,它开完之后,真的就没有花开了,这种季节更替的悲凉感特别强烈。

2. 生命的隐喻:可以理解为人生中某些特别珍贵的东西,一旦失去就再也无法拥有。

3. 审美的独特性:诗人不是随大流地赞美牡丹、梅花等传统名花,而是选择了菊花,显示了他独特的审美视角。

诗中隐藏的文化密码

在中国传统文化中,菊花有着特殊的地位:

| 象征意义 | 文化内涵 |

|---|---|

| 高洁 | 菊花不畏霜寒,象征品格高尚 |

| 隐逸 | 陶渊明"采菊东篱下"的典故 |

| 长寿 | 菊花又称"寿客",象征健康长寿 |

| 坚贞 | 菊花凋而不落,象征忠贞不渝 |

了解了这些文化背景,我们就能更深入地理解为什么元稹会对菊花情有独钟了。

个人感悟:现代生活中的"菊花时刻"

作为一个生活在快节奏时代的普通人,我常常被这句诗触动。在这个信息爆炸、选择过剩的时代,我们是否也有自己的"菊花"——那些一旦错过就不再有的珍贵事物?

可能是:

1. 童年时某个夏天的傍晚

2. 大学毕业时和好友的告别

3. 父母年轻时的模样

4. 次心动时的纯粹感受

这些"菊花时刻"一旦逝去,就真的"更无花"了。所以这句古诗虽然是千年前写的,但表达的情感却如此现代,如此贴近我们的生活体验。

诗词中的"菊花"意象演变

菊花在中国诗词中的形象并非一成不变,不同时期的诗人赋予了它不同的内涵:

1. 先秦时期:菊花主要作为药用植物和食用植物出现在文献中。

2. 魏晋南北朝:陶渊明赋予菊花隐逸的象征,"采菊东篱下,悠然见南山"成为千古名句。

3. 唐代:菊花成为诗人表达个人情操的重要意象,如元稹这首诗。

4. 宋代:菊花与重阳节习俗结合,成为重要的节日花卉。

5. 明清时期:菊花的品种大量增加,成为文人画的重要题材。

如何欣赏这类咏物诗?

作为一个诗词爱好者,我想分享几个欣赏咏物诗的小技巧:

1. 了解物象的传统文化内涵:比如梅兰竹菊"四君子"各有象征。

2. 注意诗人的独特视角:同样是咏菊,不同诗人的侧重点不同。

3. 体会言外之意:咏物诗往往是借物抒情,表面写物,实则写人。

4. 联系诗人的人生经历:了解创作背景有助于理解诗意。

类似意境的诗句推荐

如果你喜欢"此花开尽更无花"的意境,可能也会对以下诗句感兴趣:

1. "落红不是无情物,化作春泥更护花" ——龚自珍《己亥杂诗》

2. "零落成泥碾作尘,只有香如故" ——陆游《卜算子·咏梅》

3. "宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中" ——郑思肖《寒菊》

4. "待到秋来九月八,我花开后百花杀" ——黄巢《不第后赋菊》

这些诗句都表达了某种"唯一性"和"不可替代性",与元稹的诗有异曲同工之妙。

现代创作中的化用

这句古诗的意境也经常被现代文艺作品化用:

1. 在小说《围城》中,钱钟书描写唐晓芙时说:"她像一朵花,开过就没有了。"

2. 歌手周华健的《花心》歌词:"花的心藏在蕊中,空把花期都错过。"

3. 电影《霸王别姬》中程蝶衣的悲剧,某种程度上也是一个"此花开尽更无花"的故事。

这些现代创作都抓住了原诗中那种"唯一"与"逝去"的怅惘感。

试着写写自己的"菊花诗"?

读诗好的方式之一就是尝试创作。虽然我们可能写不出元稹那样的千古名句,但可以试着表达自己对生活中那些"开尽更无花"时刻的感受。

比如:

1. 校园里那棵开花的树

2. 老家门前的小溪

3. 儿时常去的书店

4. 某个特别的人的笑容

不必追求格律工整,重要的是捕捉那一刻的真实感受。

你生命中有没有这样的"菊花时刻"?是什么样的场景或感受让你觉得"一旦失去就再也无法重现"?欢迎在评论区分享你的故事,或者你喜欢的关于"逝去的美好"的诗句。